栏目分类

新闻动态

一、历史背景

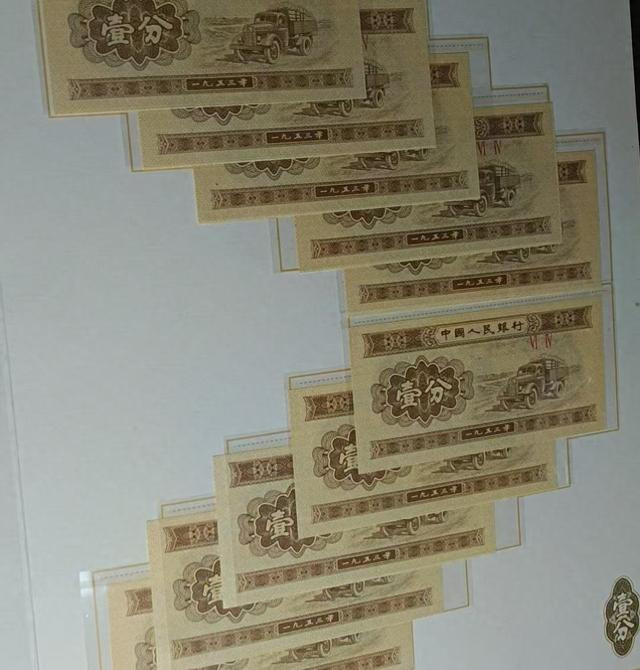

第二套人民币是新中国成立后发行的首套完整货币体系,于1955年3月1日正式流通,旨在取代第一套人民币,解决旧币面额过大、币制混乱等问题。其中,一分纸币(编号“53版”)作为辅币的重要组成部分,在当时的国民经济中扮演了重要角色。

20世纪50年代,中国经济处于恢复和建设阶段,货币需求量大,但金属资源有限,因此低面额纸币成为补充小额交易的主要手段。一分纸币因其便携性和广泛流通性,成为日常生活中不可或缺的支付工具,广泛用于零售、公共交通等小额消费场景。

1953年版一分纸币最初由苏联代印,后因中苏关系变化,我国于20世纪60年代开始自主印刷。由于流通时间长、消耗量大,如今存世的一分纸币已成为钱币收藏市场的重要品种。

二、制作工艺

一分纸币虽面值低,但制作工艺并不简单,体现了当时中国印钞技术的水平。其主要特点包括:

纸张与油墨:

早期一分纸币采用苏联提供的专用印钞纸,纸质坚韧,耐磨性强,后期国产化后仍保持较高品质。

油墨采用特殊配方,颜色鲜艳且不易褪色,主色调为茶褐色,图案清晰。

印刷技术:

采用凹版印刷技术,图案线条精细,立体感强,手触摸时有明显凹凸感,具有防伪功能。

正面图案为卡车(象征工业化建设),背面为国徽和“中国人民银行”字样,设计简洁大方。

防伪特征:

虽然没有现代纸币的复杂防伪技术,但通过精细雕刻、独特纸张和油墨配方,仍具备一定的防伪能力。

部分版本带有水印或暗记,供银行内部识别。

三、文化底蕴

一分纸币虽小,却承载了丰富的时代文化内涵:

社会主义建设象征:

纸币上的卡车图案代表了20世纪50年代中国工业化建设的雄心,反映了当时“优先发展重工业”的经济政策。

国徽图案则体现了国家权威和新生政权的稳固。

民生记忆:

在计划经济时代,一分钱可以购买糖果、火柴等小商品,甚至用于支付公交车费,成为一代人的集体记忆。

民间有“一分钱难倒英雄汉”的说法,足见其在日常生活中的重要性。

历史变迁见证:

从苏联代印到国产化,一分纸币的演变也反映了中国印钞工业的自主化进程。

随着经济发展,一分纸币逐渐退出流通,成为历史文物,承载着特殊的历史情感。

四、收藏价值

一分纸币在收藏市场上具有独特的地位,其价值主要取决于以下几个因素:

版别差异:

1953年原版(长号版):冠字为罗马数字+阿拉伯数字(如ⅠⅡⅢ 123),存世量较少,收藏价值较高。

1981年再版(短号版):仅保留罗马数字冠字,发行量大,价格相对较低。

特殊冠号:如“ⅠⅡⅢ”“ⅣⅤⅥ”等早期冠号,或补号券(如“907”),更具稀缺性。

品相影响:

全新未流通的一分纸币(尤其是原版长号)价格较高,而流通使用过的则价值较低。

评级币(如PMG、NGC认证的高分币)更受市场认可。

历史意义:

作为第二套人民币的组成部分,一分纸币是研究新中国货币史的重要实物资料。

部分早期苏联代印版本具有特殊的外交和历史研究价值。

五、升值空间

近年来,一分纸币的收藏热度逐渐上升,其升值潜力主要体现在以下几个方面:

历史稀缺性:

原版长号一分纸币因存世量有限,价格稳步上涨,尤其是品相完好的品种。

早期特殊冠号或错版币(如印刷偏移、油墨差异)更具投资价值。

怀旧情感推动:

随着“60后”“70后”成为收藏主力,一分纸币作为童年记忆的象征,市场需求持续增长。

市场趋势:

相比高面额纸币,低面额品种价格门槛较低,适合新手入门,流动性较好。

成套收藏(如第二套人民币全套)的需求也带动了一分纸币的价格。

不过,收藏时需注意:

市场上有大量再版短号一分纸币,价格较低,需仔细辨别版别。

避免购买修补、清洗过的纸币,这类藏品升值空间有限。

六、结语

第二套人民币一分纸币虽小,却是新中国货币发展史上的重要一页。它不仅见证了20世纪中叶中国的经济变迁,也承载了几代人的共同记忆。从制作工艺到文化内涵,从历史背景到收藏价值,一分纸币都展现出独特魅力。对于收藏者而言,深入研究其版别特征和市场动态,既能感受历史沉淀,也能把握收藏机遇,让这枚小小的纸币继续传递时代的回响。